倫敦的冬天從來不給人選擇,要麼凍死在街頭,要麼悶死在規矩裡。《稜鏡戀曲》(Love Through a Prism)把鏡頭對準了1900年代初一間最不起眼的地下工作室,裡面只有兩個人、一盞煤氣燈、一塊永遠畫不完的畫布。他們一個用日語數顏料序號,一個用拉丁文背光影比例,卻在沉默裡寫出了那個時代最響亮的告白。

神尾葉子這次連「命運」兩個字都懶得用。她讓日本留學生因為錯過末班電車,推開一扇本該上鎖的門;讓貴族次子因為逃家教,躲進同一間廢棄教室。沒有電光石火,只有兩支畫筆同時掉在地上,發出細微的「噹」一聲。從那天起,他們約定了最幼稚也最殘忍的遊戲:誰先到就先佔畫架,誰後到就負責磨顏料。誰都不准問名字,誰都不准用母語說多餘的話。於是畫布成了他們的郵筒,顏料成了他們的郵票。他們把想說卻不能說的句子,全都藏進行李箱裡的顏料管:鉛白裡藏著「我想看你笑」、朱紅裡藏著「別走」、群青裡藏著「如果能再畫一次就好了」。

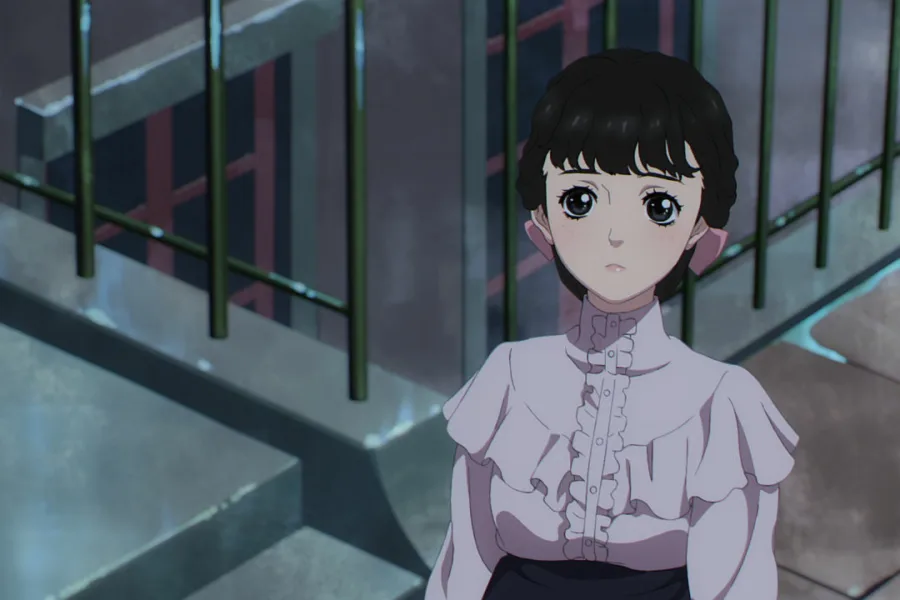

這一次,WIT Studio把「留白」用到了極致。導演中澤一登幾乎不給特寫,他把鏡頭固定在兩人之間那條永遠跨不過的五十公分,像在提醒觀眾:這就是他們一輩子最大的距離。美術指導竹田悠介把倫敦的霧畫得厚到能擋子彈,卻在兩人偷偷交換調色盤的那一秒,讓霧突然裂開一道縫,漏進一束幾乎刺眼的夕陽。角色設計高橋靖子給留學生畫了永遠低垂的睫毛,像隨時會掉進顏料裡;給貴族次子畫了過長的袖口,永遠蓋住那隻偷偷畫畫的左手。當兩人終於在某個雨夜同時伸手去拿同一管鋅白時,指尖相觸不到半秒,鏡頭卻直接切到隔天清晨的空畫架。觀眾在那一刻才發現,原來最痛的不是沒碰到,而是差了半秒就永遠錯過。

種崎敦美的聲音像一張被雨泡過的和紙,輕輕一碰就碎。她說日語時永遠帶著「ごめんなさい」的尾音,可當角色終於用日語對貴族次子說出「君の絵が、世界で一番好きだ」時,整個聲線像被什麼東西硬生生撕成兩半。內山昂輝把貴族次子的英文念得完美無缺,卻在念到「I’m afraid I’m falling」時,突然用氣音切換成日語「落ちていくよ」,那句話輕得像羽毛,卻重得像審判。鬼頭明里聲演的女僕永遠用最輕的聲音說最重的話:「少爺,您又把畫布藏在床下了。」梶裕貴聲演的同學用最隨便的語氣說「那個東洋人畫得不錯,可惜永遠進不了皇家學院」。而諏訪部順一那句低沉的「Time to go home, sir」,像一把刀直接釘進了所有人的心臟。

《稜鏡戀曲》從頭到尾沒有吻,沒有擁抱,沒有「如果生在現代就好了」的台詞。有的只是兩個人用盡全力在畫布上寫一封永遠寄不出的情書。最後一幕,留學生即將被遣返回國,貴族次子即將被送去結一場政治婚姻。他們在工作室度過最後一個下午,什麼都沒說,只是並肩完成了一幅畫:一隻鶴飛過倫敦上空,翅膀上沾滿了泰晤士河的煤煙。畫完之後,留學生把畫布翻過去,在背面用日語寫了一句話,貴族次子用英文寫了一句話。鏡頭定格,然後淡出。觀眾永遠不會知道他們寫了什麼,但那一刻你會明白:有些情書,生來就不是為了被讀,而是為了被藏進顏料裡,藏進時間裡,藏進一百二十年後的我們心裡。神尾葉子說:「他們的愛情沒有結局,但至少顏料有。」