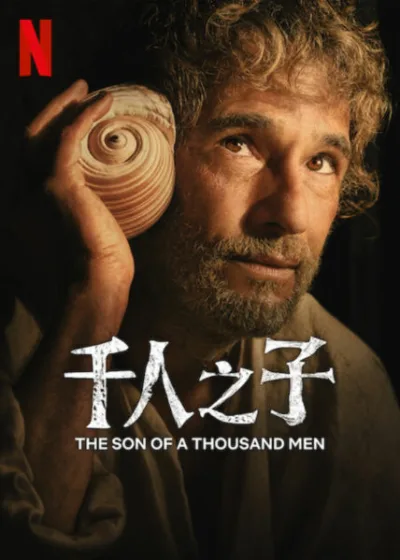

想像五塊被海水沖上岸的碎片:一塊是裂開的漁網,一塊是褪色的貝殼,一塊是生鏽的魚鉤,一塊是髒兮兮的畫筆,還有一塊是半截蠟燭。《千人之子》(The Son of a Thousand Men)這部126分鐘的劇情片,就把這五塊碎片當主角,讓它們在浪花裡碰撞、磨合,最後拼成一幅歪歪扭扭卻溫暖的「家」。改編自瓦特雨果梅的原著,羅德里戈·桑托羅、強尼·馬薩羅、蕾貝卡·賈米爾、朱莉安娜·卡爾達斯、米格爾·馬蒂內斯——五位演員像孩子玩拼圖,邊吵邊笑,邊哭邊找邊角。

碎片一:裂開的漁網——克里索斯托莫的「缺口」

羅德里戈·桑托羅把克里索斯托莫演成一張破漁網:洞多到數不清,卻還在海上飄。他40歲,膝下無子,網裡的洞比魚還多。桑托羅的表演像在玩「減法」:少說話、少動作、少表情。第一場戲,他蹲在碼頭邊,用手指戳網洞,戳一下,停一下,像在數自己的遺憾。導演給了整整兩分鐘特寫——沒有配樂,只有手指戳網的「噗噗」聲。這塊碎片的缺口,成了整個拼圖的起點。

碎片二:褪色的貝殼——卡米洛的「防衛殼」

強尼·馬薩羅的卡米洛是那種一碰就縮的貝殼。14歲,瘦得像根海藻,眼睛裡全是「別靠近我」。他第一次出場,是偷克里索斯托莫船上的麵包,被抓個正著時罵了句「老頭子滾開」。馬薩羅把這句髒話演得像貝殼開合:先炸開,再迅速合攏。兩人第一次「合作」是補網——卡米洛故意把線纏成死結,克里索斯托莫假裝沒看見,兩人對視三秒,突然一起笑場。這塊碎片的褪色外殼,慢慢被海水沖出光澤。

碎片三:生鏽的魚鉤寡婦的「銳利回憶」

蕾貝卡·賈米爾的寡婦像一把生鏽的魚鉤:曾經鋒利,現在卡在沙裡。她每天去市場收攤,撿別人不要的菜葉,動作俐落得像在釣魚。賈米爾給這個角色加了個小動作:每次撿菜,都先聞一下,再決定要不要。有一場戲,她教卡米洛辨認苦藻,卡米洛皺眉吐掉,她哈哈大笑:「苦才記得住!」這塊碎片的銹跡,成了拼圖裡最銳利的亮點。

碎片四:髒兮兮的畫筆——畫家的「混亂顏料」

米格爾·馬蒂內斯的畫家是那種把顏料塗到處都是的傢伙。他的「畫布」是漁船、牆壁、甚至克里索斯托莫的舊襯衫。馬蒂內斯在片場真的畫壞了三艘船,導演乾脆把這些「意外」留下来。有一幕,他用藍色顏料在船艙畫海浪,卡米洛吐槽「畫得像鼻涕」,畫家回敬「鼻涕也是海的一部分」。這塊碎片的髒亂,給拼圖添了最跳躍的色彩。

碎片五:半截蠟燭——年輕女子的「微光」

朱莉安娜·卡爾達斯的年輕女子是那種被風吹得搖搖晃晃的蠟燭。她因膚色被排擠,晚上躲在船艙用半截蠟燭寫日記。卡爾達斯給這個角色設計了個習慣:每次寫完,都把蠟燭吹滅,再立刻點燃,像在練習「熄滅後的重生」。有一場戲,五人圍著這截蠟燭吃魚湯,燭光在每個人臉上跳動,像在說:微光雖小,夠暖就好。

拼圖完成:歪歪扭扭的「家」

五塊碎片拼到最後,沒人說「我們是一家人」。拼圖邊角缺了一塊,顏色對不上,線條歪七扭八。但當克里索斯托莫的漁船駛出港口,船艙裡傳出五把聲音的爭吵「湯太鹹!」「畫筆又掉湯裡了!」「蠟燭別滅!」觀眾才發現:家,從來不是完美的圖案,而是這些不匹配的碎片,硬被浪花推到一起。瓦特雨果梅的原著像散文,電影版像孩子畫的塗鴉:亂七八糟,卻到處是溫度。沒有大道理,沒有金句,只有五塊碎片在海邊摔來摔去,最後卡住彼此的缺口。當片尾字幕升起,你會想:或許我們每個人,都是某人拼圖裡的碎片。